觀想、觀照、觀心(上)

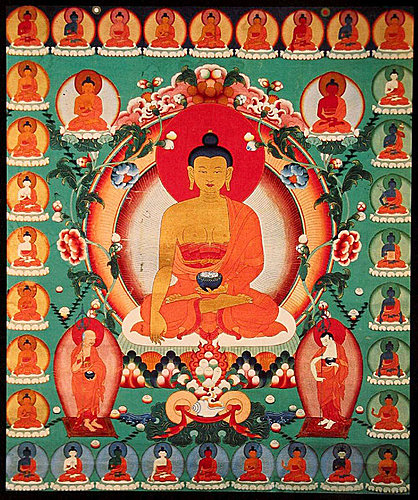

﹝唐卡--三十五佛﹞

觀想、觀照、觀心(上)

上師開示錄

佛法可說本無簡擇,一切法都是佛法。說這個也是佛法,說那個也是佛法,彼此都沒有什麼差別。只是對根器說種種上中下法,其實都是無味無二,無二亦無三。十方三世佛所說的法,本來都是一體無二,一味無二。所以該說什麼?其實也是隨眾緣,問什麼就答什麼。就像鼓一樣,打一個就響一次,打兩個就響兩次,如和鼓相應一樣。假如你沒有問,然後我一直說下去,就好像怪鼓一樣,沒有人打就自己亂響一通,那樣也不好。

有些人認為佛法往往不能想,不能分別,不能思維,如所謂的離思維相、離心緣相,而且什麼都不能想。其實佛法不是什麼都不能想,只是想的當中,沒有能想的我,沒有所想的法,沒有所想的相。能想、所想、想者,三者皆不可得,所以叫做真實的思維、正思維。既然可以正思維,禪那(禪那的意思也是所謂思維不思維的法)本身也是靜思維的意思。所以並不是說佛法不能想,假如佛法不能想,那禪就不生,因緣無法精益求精的一直去參究。

佛法是可想的,可是「想」要能知道,想相了不可得,思維相了不可得,並不是不能想。因佛法是於法中入空義,不是於法外悟空義,是即法明空,即心明空,即相明空,所以叫空樂不二、空明不二、行空不二、色空不二。佛法一定是雙翼並行,缺一不可,缺一就掉落下去。

佛法是說到妙有,就離不了真空,說到真空一定離不了妙有。所以「空有」本來不二,才叫做中道任運而行。任何的想,當體要知道:想即是空,空即是妙想。知道這樣的話,那麼色、受、想、行、識這五蘊都一樣,都離不了空。想即是空,空即是想,色即是空,空即是色,行即是空,空即是行,識即是空,空即是識,受想行識亦復如是。這五蘊裡面的受想行識,五蘊皆空,皆離不了空義。空即是蘊,蘊即是空,蘊空不二,所以這是佛的妙想。妙想的意思等於參究的意思、如實了知的意思。如實了知就是妙觀察智,能推究「想像」跟「了解」而能「理解」。在理解中知道是誰理解?是過去心理解?還是現在心理解?還是未來心理解?過去心已過去,現在心無住,未來心未到,三際心了不可得,所以不是心能想。既然不是心能想,當然不是色能想,色心既不能想,知道六塵不能想,六根不能想,六識不能想,出六識之外還有什麼?

六識,我們一般都認為識就是分別,眼對色,鼻對嗅、舌對味。前五識因為能夠不離空義,所以化成前五識為成所作智。第六意識因為有了分別憶持不忘的意思,所以它就能化成妙觀察智。第七識是恆審執持,執持恆審。不了空義的時候,就有我執。所以執蘊為我,蘊為我所執著。我所即是不離我。知道意識因為是恆一時的意思。一時又能夠分別前五識的境界(眼、耳、鼻、舌、身),前五識的作用,跟意識的判別又同於「末那」的執持(末那就是平等性智)。假如是知道我相了不可得的時候,就知道一切眾生皆無我相,平等無我,都是空。這個時候就變成平等性智-第七識。第八識是含藏識。所有諸法善惡無記,所有世間相的心王、心所,別境大小隨煩惱一切、相應不相應法,都是含藏在第八識中。

這個第八識就像大倉庫一樣,所有無始劫來所造的業、所感召的種子,習氣種子、煩惱,這些妄念異事所感染的,薰入八識田中。那麼八識田中含藏一切法,不管是含藏自己,也能含藏法界的一切。因為人不可能只受限於自己一個人,也受限於週遭一切法界。這生生世世,依正莊嚴,依正根身器界,所有薰染的力量,薰染以後變為種子,種子以後遇到因緣又會起現形。種子現形,又循種子,就這樣因緣而起,非前非後。蛋生雞,雞生蛋,不是蛋在前,也不是雞在前,同時也非在後,假如把它定格就不對了。蛋在前也不對,光是有蛋沒有雞,怎麼會生蛋?而雞在前也不對,沒有蛋怎麼會有雞呢?這個就是非前非後,而前而後,離前後之相,所以叫一時。

「一時」代表著時間相本空,不可以前際來說,亦不可以後際來說,前後際不可說,當然中際也不可說。所以「一時」就包含著現在、過去、未來。同時它也不著於現在、過去、未來。不著於時間相,本來也不著於空間相,所以稱為一時。

「想」,觀想也是一樣。知道諸法本空,就如是想;諸法無常,就如是想;諸法無我,就如是想;諸法如夢,就如是想;諸法如幻化,如水中月、鏡中影,一如本相。想,屬相應的想、相應正法的想,因為這種「想」是出世的想,離生死無為的想,能超三界的想,能得三昧解脫的想。離三昧解脫的力量,先知道種種的觀想以後,那麼自然就能夠照。

「照」,本來是有寂照不二的意思。照,就是照了諸法空義,不隨諸法轉,不隨諸法起生滅想,不隨諸法起輪迴想,不隨諸法起爭議想,不隨諸法起垢淨想,這是「照」字。「照」字等於說進一步再以智慧(般若)觀照的意思。用般若觀照十方三世一切法,都是無生所緣現。緣生就是說它所緣生的種種法,本來都沒有自性,不自生、不他生、不共生、不無因緣生,也不自然生。當諸法一一不可得的時候,如是「觀照」,這個就是還照自性,還照本來面目。